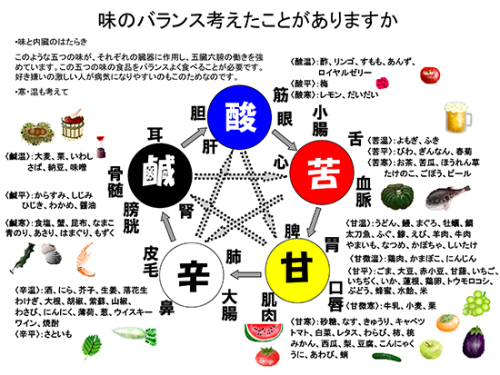

昨年始めた「やすらぎ通信」のコラム第5弾です。

昨年始めた「やすらぎ通信」のコラム第5弾です。

秋の養生訓

秋は五穀豊穣の季節です。私たち日本人が主食としてきた米や粟、黍、稗などの穀物が実りのときを迎えます。そして、残暑が終わり、夏に疲れた胃腸の調子も整って食欲が増す季節です。空は高く、空気は澄み、健康や体力の回復には良いので、「食欲の秋」「スポーツの秋」といったりするのはこのためです。しかし、夏から冬に変わっていく過渡期であるため、日中と朝夕の気温差が激しく、同時に空気は非常に乾燥してきます。そういった面では体調管理が難しい時期でもあります。

秋の三箇月は、万物が成熟し、収穫の季節である。天気はすでに涼しく、風の音は強く急で、地(ち)気(き)は清(せい)粛(しゅく)として、万物は色を変える。人々は当然早寝早起きすべきである。鶏と同じように、夜明けとともに起き、空が暗くなると眠り、心を安らかに静かにさせて、秋の粛殺(しゅくさつ)の気候の人体に対する影響を緩和(かんわ)させ、神気(しんき)を収(しゅう)徹(てつ)して、秋の粛殺(しゅくさつ)の気を和(なご)ませる。心を外にはたらかせないで、肺気を清浄に保持しなければならない。これが秋に適応して、「収気」を保養する道理である。もしこの道理に反すると、肺気を損傷し、冬になって食物を消化しきれないで下痢を病んでしまう。人が冬の潜伏(せんぷく)閉蔵(へいぞう)するという気に適応する努(つとめ)を減少させてしまうのである。

「黄帝内経」・『素問・四気調神大論』:中国伝統医学の古典より

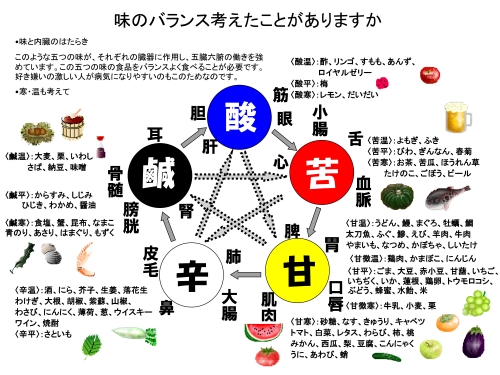

○秋は「肺」と関係が深い

秋は「肺」と関係が深く、肺は皮膚や体毛をコントロールし、肺の異常は空気の出入りする鼻に表れるとされます。また、肺は五臓の中で一番高い場所にあるので、「五臓六腑の蓋」と呼ばれ、気管やのどを通じて外界に直接接し、外気の影響を受けやすい臓器です。そのため、秋は大気の乾燥による影響を受け易く、秋に起こりやすい咳、鼻炎、喘息、皮膚のかさつきなどの症状は、乾燥した大気を取り込むことにより肺が乾くことが原因で起こるのです。

また、「肺」は「大腸」と表裏の関係にあり、肺と大腸は互いに連動しています。そのため、気温が低下して皮膚が閉じると鼻や口などの呼吸器とともに、大腸も余分な水分や老廃物を体外に出さなければならず、スムーズに排泄されずに滞った毒素は、ニキビや吹き出物、シミとして皮膚に現れるようになります。このように、「肺」と「大腸」は密接な関係にあり、「肺」の支配下にある皮膚に症状が現れるのです。

東洋医薬学でいう「肺」は、肺単体のことではなく、その影響を受ける皮膚や鼻、表裏一体の関係にある大腸を含めた部分を示し、そのおもな働きは、呼吸によって気(エネルギー)を取り込み、全身に運搬し、臓腑器官の働きを助け、体液を調節し維持することとされます。そのため、ひとたび「肺」が「燥邪」に侵されれば、その異常は、咳、疵、鼻づまり、くしゃみ、鼻炎、喘息、便秘、下痢、腹痛、皮膚や頭髪の乾燥など、幅広い症状として出現するのです。

秋の養生は、こうした大気の乾燥から体を守り、冬に備えて免疫力を高めることが大切なのです。

○肺を補う辛味の食材

辛味の食べ物は、大気の乾燥や気温の低下で働きの弱まった肺や呼吸器の負担を軽減する効用があります。「燥邪」による症状を未然に防ぎ、「肺・大腸」を補う働きをもつのが辛味の食材です。ねぎ、しょうが、わさび、唐辛子などの薬味や香辛料はもちろん、東洋医学では、大根、たまねぎ、しそ、にらなど、ほのかに辛味のある食材も辛味に配当します。ビール以外の日本酒や焼酎、ウイスキー、ワインなどのアルコールも辛味に配当されます。

辛味の食材は、体を温めて余分な水分や滞った気の流れを促し、発散を助ける作用があります。お酒がストレス解消に利用されるのも発散作用があるからです。風邪の初期に、辛味の酒としょうが、卵を合わせた「卵酒」が飲まれるのも、皮膚からの熱の発散、発汗を活発にするためです。

辛味はまた、大腸の働きを活性化して便通を改善する作用もあります。皮膚や呼吸器のみならず、肺と表裏一体の関係にある大腸にも働きかけて、秋に弱りやすい臓腑器官を手助けしているのです。

「肺・大腸」が弱りやすい秋は、辛味の食材で自分自身を補うとともに、相剋の関係にあたる「肝・胆」を、酸味で保護する必要があります。梅干しや酢らっきょう、酢の物などの酸味の食べ物で「肝・胆」を補い、辛味の食害によって傷つくのをあらかじめ防ぐことが大切です。酸味は肝臓の働きを正常にして、疲労回復にも効果があります。

辛味に酸味を添えることは、ピリッとした辛味をマイルドにする調理のルールでもあります。からしの強い刺激をマイルドにするために、からしは食酢で溶くのが基本です。焼き魚には大根おろしに加えて、すだちをしぼり、焼き鳥には七味唐辛子と一緒にレモン汁をかけるなど、辛味に酸味の食材を添える例はよく見られます。

○肺を潤す旬の昧覚

辛味の食材以外にも、秋にとれる旬の食べ物には、「肺・大腸」の働きを補うものがたくさんあります。

そのひとつが梨です。年中見ることの多くなった果物のなかで、梨は店頭にのぼる時期も限られ、旬を感じることのできる数少ない果物のひとつではないでしょうか。最近は収穫が早まり、夏の果物というイメージが強くなりましたが、本来は秋が旬。9月から11月にかけて収穫されます。水分をたっぷり含み、シャリシャリとみずみずしい梨には、肌に潤いを与え、のどの渇きを止め、声がれや咳を止める効果があります。まさに「燥邪」による秋のトラブルを防ぐのにふさわしい旬の食べ物といえましょう。

同じく秋が旬の果物である柿も、咳を抑え、口の渇きを止め、乾燥による呼吸器系の働きを助けます。「柿が赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるように、鼻やのどの粘膜を健やかに保ち、免疫力を高めるビタミンCも豊富に含み、寒さの厳しくなる冬に向けて、風邪をひきにくい体をつくるのに大いに役立ちます。

また、いも類や大根をはじめとする根菜類も「肺・大腸」に働きかける旬の食材です。たとえばさつまいもは口の渇きを止めて肺を潤すと同時に、便通を改善して大腸の働きも活発にします。豊富な食物繊維と緩下作用のあるヤラビンという物質の相乗効果により、腸内環境を整えて便通を促してくれます。

晩秋から冬にかけうまみが増し、一年でもっともおいしくなる大根は、ピリリとした辛みが特徴の辛味の食材で、「肺・大腸」を助け、痰を切って外に排出する働きがあります。余分な熱が体内にこもって咳や痰が出る場合に有効です。また、大根が消化によいのは、でんぷんを分解するジアスターゼなどの消化酵素が豊富に含まれているからです。れんこんもまた肺を潤し、乾燥して熱を帯びた肺の熱を取り去る効果があります。れんこんの粘り気のもとであるムチンは、粘膜を保護して丈夫にする効果があるため、鼻やのどの乾燥を防いで働きを高め、病原菌の侵入を防ぎます。

こうしてみると、秋にとれる旬の食べ物に、「肺」を潤し補うものが多いことがわかります。葉野菜や熱を冷ます山菜などに食効を求めた春夏の熱い季節とは、体にとって必要なものが明らかに異なるわけです。その時季にとれる食べ物は、その時季に体の必要とする養分を十分に備え、その時季に起きやすい症状を防ぐ働きをもっているのです。反対に、春夏にとれる野菜や果物類のように、水分が多く、体を冷やす食べ物は、秋口からは控えるようにしなければなりません。

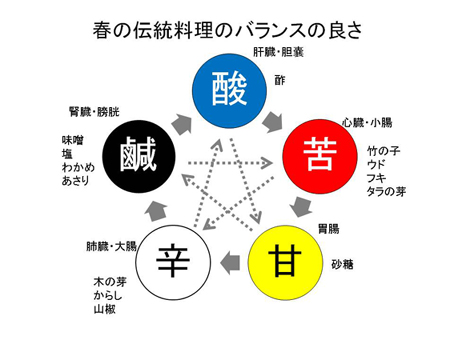

旬の食べ物を摂ることや日本の伝統料理にはそれぞれ意味があるんですよ。

![sperm1_jpg[1]](https://www.syowadou.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/sperm1_jpg1.bmp)