先月、腸内環境についての話題がテレビで取り上げられていました。

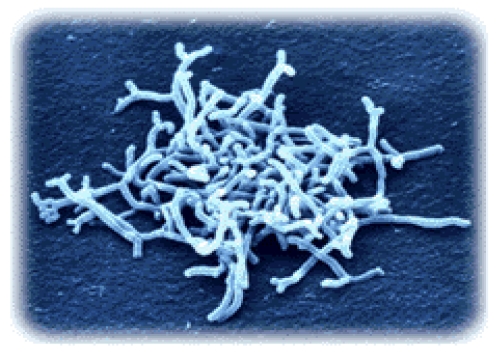

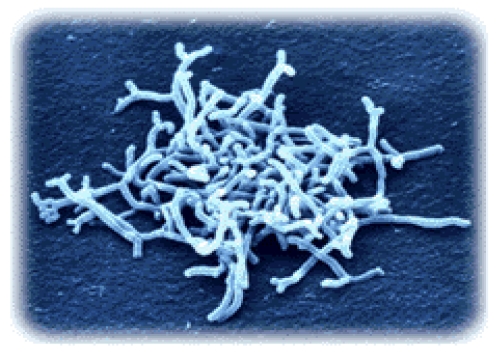

腸管は、腸内細菌や口を通じて外界のいろいろな細菌に曝されています。腸管内には数百種類以上でおよそ100兆個もの腸内細菌が棲息しています。その腸内細菌の集合を腸内細菌叢と呼びます。これらは食べ物や消化液などにより、その構成が変化します。また腸内細菌叢の構成や腸内発酵によりつくられた代謝産物が、腸管上皮細胞や免疫細胞、神経細胞、内分泌細胞に作用することで生体機能全体に影響を与え、それが再び腸内細菌叢の構成に影響しています。通常それが複雑な腸内生態系の絶妙なバランスのもと、恒常性を維持しています。外界からのストレスや老化などの多少のバランスの崩れはもとに戻す頑健性を持っていますが、過度のストレスなどの外的要素などでその恒常性が破錠すると、腸管防御能が低下したり、炎症性腸炎や大腸がんといった腸管関連疾患を発症したり、肥満や糖尿病などの代謝性疾患の発症に影響をおよぼしたりします。

ヒトの腸内細菌は、食習慣で3つのタイプに分かれます。「肉食系」はBacteroidesタイプ、「草食系」はPrevotellaタイプ、「雑食系」はRuminococcusタイプになり、日本人は、もともと食物繊維の摂取量が多いのでPrevotellaタイプになります。しかし、今の日本は食の欧米化で食環境が変わってきています。それに伴い欧米の人に多かった大腸がんが増えてきています。

腸内細菌叢は遺伝的素因も関係していて、双子を調べた実験では、Christensenellaceaeという細菌類の存在量が二卵性双生児より一卵性双生児で似ていて、その量が少ないほど太っていたそうです。「その子の将来は親を見ろ」といいますが、そういうことなんですね。

繰り返しになりますが、環境要素のうち食習慣が腸内環境と密接に関わっています。日本では近年、食の欧米化で大腸がんが増えていますが、食事内容と大腸がんの関連を示す研究報告があります。アフリカ系アメリカ人の大腸がん発症率は、南アフリカ農村部に住むアフリカ人の大腸がん発症率と比較すると10倍以上高いことが知られており、両者の食習慣は大きく異なっています。アフリカ系アメリカ人は高動物性タンパク質、高脂肪、低食物繊維の典型的な欧米食で、南アフリカ農村部のアフリカ人は逆に高食物繊維、低脂肪の食習慣だった、彼らの食事を2週間逆にして腸内環境を見ると、農村部の食事をしたアフリカ系アメリカ人では腸内で糖質の代謝発酵が促進し、制御性T細胞の分化を誘導する短鎖脂肪酸の産生が増加しました。また、腸管の炎症マーカーも低下し、さらに大腸がんの発症にかかわる二次胆汁酸も低下していました。一方でアフリカ人が欧米食を摂取すると、これらがすべて悪い方に変化していました。このことから、食環境が腸内環境に影響することがわかります。

このように、欧米人の腸内細菌叢は、原始的な生活をしている人々の腸内細菌叢と比べて多様性が低下していることが知られていますが、マウスの実験で高脂肪・低繊維食の摂食は腸内細菌叢の多様性の低下を招きますが、同一世代ではその後高繊維食を摂食すると腸内細菌叢の多様性が回復しましたが、世帯を超えて高脂肪・低繊維食を摂食すると、その後高繊維食を摂食しても多様性は回復しませんでした。これは、動物実験ではありますが、日本人の食の欧米化に対する注意喚起とも言えます。

食物繊維は腸内環境を良くすることはお話しました。では、知らず知らずのうちに腸内環境を悪くする物にどんな物があるのでしょうか。

最近、報告されている物に食品添加物があります。食品添加物は人の健康を損なわない、国が安全性を認めた物ですが、その中に腸内細菌叢に悪影響することがわかってきたものがあります。その一つに人工甘味料があります。人工甘味料は消化管から吸収されずに大腸に届き、腸内細菌叢の変化を招き、その結果耐糖能の悪化を招くことがわかってきました。また、食品添加物の一種である乳化剤についても動物実験レベルではあるものの、乳化剤の摂取は腸内細菌叢の変化を招き大腸炎の発症を促し、肥満や血糖値の上昇といったメタボリック症候群を引き起こすことが明らかになっています。

腸内細菌叢が我々の身体に大きな影響をおよぼしていることは明らかです。その腸内細菌叢に影響をおよぼすものは食事です。食を改善し腸内細菌叢を良い状態にすることが健康維持には大きく関係しています。