いつも当店のホームページを閲覧いただきましてありがとうございます。

これから時々、コラムに登場することになりました。ポルタ店店長の佐藤直哉と申します。

漢方薬は皆様にとってあまり馴染みの無いものであると思いますが、そんな漢方薬に少しでも興味を持って頂けるよう、この処方解説を通して、東洋医学の考え方をシリーズでお伝えしていこうと思います。

漢方薬には様々な処方がありますが、私が特に愛着のある処方を順次掲載させていただきたいと思います。もしこのホームページをご覧の方で、この処方を解説してみて!などのリクエストがございましたら、ぜひ店頭でお申し付けください。

第一回目となる今回は“婦宝当帰膠”です。

婦人科の漢方薬としては割と有名な処方なのではないでしょうか。あまり有名じゃないと思われた方も最後まで読んでいただければ幸いです。

婦宝当帰膠

原典:当帰養血膏(とうきようけつこう)

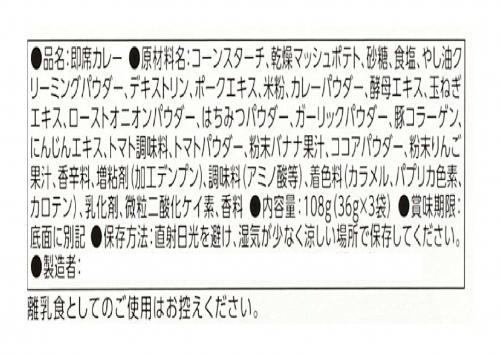

薬味:当帰(とうき)黄耆(おうぎ)地黄(じおう)芍薬(しゃくやく)茯苓(ぶくりょう)

甘草(かんぞう)川芎(せんきゅう)党参(とうじん)阿膠(あきょう)白糖および黒糖

主治:肝血虚

効能:補血調経

症候:面色蒼白あるいは萎黄無華・頭暈目花・両目干渋・口唇舌爪甲淡白無華・頭髪不栄・多夢失眠・耳鳴耳聾・四肢麻木・筋脈拘攣・婦女は月経過少あるいは経行後期。

と、教科書には記載されていますが、これでは解りません。

まず原典にある当帰養血膏の“膏”の字、これは膏剤ですよという意味ですが、膏というと“塗り薬=軟膏”を想像する方が多いと思います。膏剤には内服膏剤と外用膏剤の二種類があります。

当帰養血膏は内服膏剤の中でも煎膏剤と呼ばれるものに分類され、生薬の浸出液を濃縮してから蜂蜜や砂糖などを加えて作った濃厚な半固形製剤で、甘いので飲みやすく、慢性疾患や虚弱な人に使いやすいという利点があります。

では処方についての解説に移りましょう。

薬味(各生薬)の解説をしても、つまらないと思われる方が多いと思いますので割愛させていただきます。(興味のある方はリクエストしていただければ追々書いていきます。)

主治の肝血虚って何?

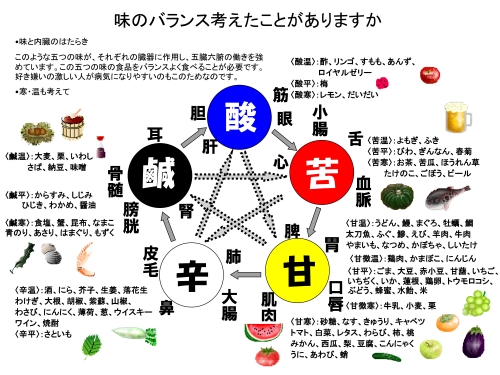

東洋医学では身体の構成材料は気・血・津液(しんえき)・精の4つと規定してあります。

その働きは主に2つあり、“肌肉・筋脈を濡養す(きにく・きんみゃくをなんようす)”“神志の物質的基礎(しんしのぶっしつてききそ)”と述べています。

肌をしっとりさせ艶のあるものにし、筋肉をしなやかにする。神志とは意識のことで、これは誰かを意識するの意識ではなく、意識を失う=眠りを安定させるという意味になります。意識、無意識の切り替えをはっきりさせると考えると良いでしょう。

この血は古書において“人動なれば即ち血は諸経に運び、人静なれば即ち血は肝の臓に帰す”と云われており、また五臓の一つである“肝”の働きとして“肝は血を蔵す”とも云われております。

肝が血の貯蔵タンクとなっていると考えて下さって構いません。

つまり、血が不足する=肝血虚ということになります。

次に、効能・症候の解説をしてみましょう。

補血調経とあります。補血は血を補うの意味で、調経とは月経を調えるの意味になります。月経は妊娠に使われなかった子宮内膜が剥がれ落ちることですが、見かけ上は血液が出ています。1回の生理につき約200mlの血液が失われています。月経の有る女性は毎月この分の血液を非生理時に作らなくてはなりません。食べるもののバランスも重要ですが、それでも足りなければ月経量が少なくなるか遅れることになります。

症候がたくさんあるのですが、言葉の意味さえ理解できればあまり難しいことはありません。

面色蒼白あるいは萎黄無華(めんしょくそうはくあるいはいおうむか):顔色が青白いもしくは肌にくすみがあり艶が無い

頭暈目花(ずうんもっか):めまいがして目がかすむ

両目干渋(りょうもくかんじゅう):目が乾く

口唇舌爪甲淡白無華(こうしんぜつそうこうたんぱくむか):唇や舌、爪、手の甲が乾燥していたり割れやすい

頭髪不栄(とうはつふえい):髪の毛がパサついたり、艶が無い

多夢失眠(たむしつみん):睡眠が浅い。夢をよく見る

耳鳴耳聾(じめいじろう):耳鳴りがしたり、テレビの音が大きいと家族に言われる

四肢麻木(ししまぼく):手足がしびれる。因みに“麻”という漢字にはしびれるという意味があり、皆さんにおなじみの麻婆豆腐はしびれるくらいに美味しいという意味があるそうです。

筋脈拘攣(きんみゃくこうれん):よく脚がつる。脚だけでなくても構いません。

婦女は月経過少あるいは経行後期(ふじょはげっけいかしょうあるいはけいこうこうき):効能の説明のところでも書かせていただきましたが、血の不足があると出血することができないため月経量が少なくなるか遅れることです。

婦宝当帰膠は血を補うためには最も薬力のある処方と考えていただいて良いと思います。不妊などでお悩みの方には有名な漢方薬となっていますが、年齢を問わず女性であれば生理のことだけではなく美しさを保つ要薬になるのではないでしょうか。

まだまだお伝えしたいことがたくさんあるのですが、今回は此処までとさせていただきます。また次回以降、皆様に少しでも東洋医学の面白さをお伝えできればと思っております。

(佐藤直哉)