2月22日の「NHKスペシャル」で“腸内フローラ 解明!驚異の細菌パワー”が放送されました。

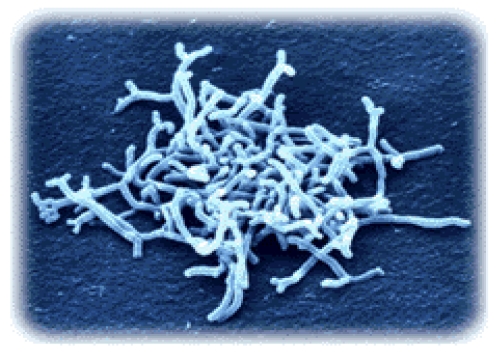

近年、腸内細菌の解析技術が飛躍的に進歩し、多くの病気との関係が解ってきています。この番組でも、肥満、糖尿病、がん、皮膚のシワや腸が脳を支配しているなど腸内細菌と病気の関係を放送していました。しかし番組の中で、肥満に対して良い働きをする短鎖脂肪酸を腸内細菌が出すと表現していましたが、短鎖脂肪酸は食物繊維を原料として腸内細菌が作り出すものです。同じ様にエクオールというシワにいい成分を腸内細菌が出すと言っていますが、これは大豆イソフラボンから腸内細菌によって作り出されるもので、決して何もないところから腸内細菌が吐き出しているものではないのです。これらを作り出す菌が腸内にいても食物繊維を摂らない人には短鎖脂肪酸はできませんし、大豆製品を食べない人にはエクオールはできないのです。

最近の研究でどんな細菌が何をしているかまでは解ってきていますが、その菌をどうやって増やすのかが解明されておらず、1000兆個あるといわれている他の菌とのバランスの問題もあります。

放送で紹介されているように健康な人の腸内細菌を移植すればいいじゃないかと思うかもしれませんが、そのことによってどんなことが起こるか分かりません。こうしたことから、治すことが出来ない難病に試験的に試されているのです。

少し否定的なことを言ってきましたが、実際に腸内細菌が非常に重要なことは事実なのです。では、どうしたらいいのか?今私たちができることは、食物繊維や発酵食品をしっかり摂るなどバランスのいい食生活です。その食生活が腸内細菌のバランスを良くしてくれるのです。

すぐに成果は出ないかもしれませんが、少しずつ体は変化していきます。少し食生活を見直してみましょう。

食生活はなかなか変えるのが難しい方はご相談ください。