新型コロナウイルス感染症が発生してから3年が経ちました。その間、私たちは不自由な生活を強いられてきました。仕事は自宅でリモート、1日中家で過ごす、通勤などで身体を動かさないので巡りが悪くなり、体重も増えてしまいます。お年寄りは外出を控え、テレビを見て一日を過ごす、外出しないので筋肉は衰え、脳への刺激も少なくなり物忘れが…。これでは、何だか楽しくないし、不健康です! 私は最近歴史小説を読むのが好きで、特に明治維新ごろ話を好んで読んでいるのですが、その時代の日本人は驚く程若くして亡くなっています。しかし現代は医学の発達や食生活がよくなっているため(よすぎる部分をありますが…)人生80年、もう少しすると人生100年になるのではないかと言われるようになりました。但し、平均寿命と健康寿命には差がありますので、健康で長生きしていくために、少しだけ養生をしてみると自分の体が喜んでくれますよ。

■年代別養生法

〇成長期

身体は未熟でデリケートです。生命力旺盛で、気が盛んな時期ですが、将来、大人になってからの病気につながる時期でもありますので、胃腸を大切にして、すくすくと成長してほしいです。

*食事は1日3食よく噛んで、しっかり食べましょう。

*スナック菓子やジュース、アイスクリームなどは控えめに

*エアコンの使い過ぎはさける

*太陽の光を浴びて野外でたくさん遊んで筋力や骨を強くしましょう

*早寝早起きの習慣をつけて集中力を高めましょう

〇青年期

男女とも生殖機能が高まる時期。筋肉や骨が完成し、充実した身体になります。季節に合わない服装や無理なダイエットなどをしがちです。冷え性や生理痛、生理不順になることもあります。

*季節に合った服装をする

*冷たい物の摂り過ぎに注意する

*偏食をしない、バランスのいい食事をする

*積極的に運動をする

〇壮年期

働き盛りでストレスも多く、体力を消耗する時期。仕事や出産、育児などで、気や血が不足して疲れが取れにくくなります。ホルモンの変調や情緒不安定、食欲不振などに気をつけて下さい。

*暴飲暴食、お酒の飲みすぎに注意

*自分のための時間をつくる

*お風呂にゆっくりつかり、疲れを取る

*23時には起床する

〇中年期

男女とも更年期障害に悩ませられる時期。ホルモンの分泌が減り、自律神経にも影響を及ぼします。女性は閉経、骨粗鬆症、生活習慣病、男性では肉体の衰え、前立腺肥大等が増えてきます。

*日常生活のリズムを整える

*腹式呼吸やヨガなどで心身を健やかに

*間食を控え、遅い時間の食事は少なめに

*糖質や脂質の多い食べ物は控えめに

〇老年期

身体の老化現象がいろいろな所に出てくる時期。内蔵機能や視力、聴力、記憶力、筋力の低下が目立ち始めます。

*温かく消化に良い物を適度にとる

*血流を良くする物(食べ物・漢方薬ねど)をとる

*散歩やラジオ体操など無理なく続けられる運動をする

*趣味や習い事をはじめて、生活を楽しむ

*よく笑い、よく話し、よく眠り、よく食べる

■貴方の健康長寿力

中医学では、健康とはバランスが保たれている状態で、病気はそのバランスが崩れた状態と考えます。いつまでも健康でいるためには、中医学でいう「陰陽」「気血津液(水)」「五臓六腑」など体の構成要素がバランスのいい状態でなくてはなりません。

そこで今回は、血管・骨(腎)・腸についてチェックしてみましょう。

血管力

□唇や歯茎の色が紫色

□顔がどす黒い

□目の下にクマがある

□しみ、ソバカスがある

□手足の静脈が浮き出ている

□月経の色が黒ずんでいたり、塊がある

□生理痛がある

□頭痛・めまいがある

□ストレスをためやすい

□肩や首のこりがある

□手足が冷える

□胸が刺すような痛みがある

血管力を高める養生法

食べたい食材:ネギ・玉ねぎ・酢・青魚・納豆・海藻類・黒豆など

避けたい食材:甘いもの、油っこいもの、冷たいものなど

生活習慣:適度な運動や半身浴をする。体を冷やし過ぎないようにする。過食を避ける

骨力

□小魚や豆腐などをあまり食べない

□お酒をよく飲む

□天気のいい日でもあまり外に出ない

□体を動かすことが少ない

□白髪や抜け毛が多い

□足腰が弱い

□耳鳴りがする

□尿トラブルがある

□いくら寝ても睡眠に不満がある

骨力を高める養生法

食べたい食材:山芋・きくらげ・エビ・鶏肉・海藻類・大豆・なまこ・クルミなど

避けたい食材:冷たいもの、生ものなど

生活習慣:無理なダイエットは禁物。節度のある性生活および睡眠不足に気を付ける。

腸力

生活習慣

□寝つきが悪く、寝不足

□顔色が悪く、老けて見らえれる

□ストレスを良く感じる

□肌荒れや吹き出物で悩んでいる

食事

□週に4回以上外食をする

□野菜不足だと感じる

□早食いで、遅い時間に食事をしてすぐに寝たりする

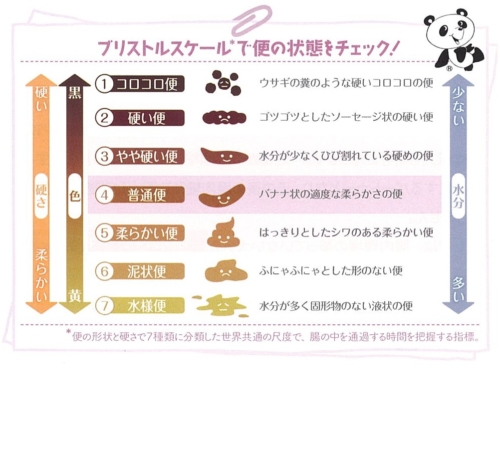

トイレ

□便の時間が決まっていない

□便がゆるい

□いきまないと出ない

□便やおならのニオイが臭い

□お腹が張る

腸力を高める養生法

食べたい食材:白米・ジャガイモ・キャベツ・山芋・インゲン豆・大豆製品など

避けたい食材:辛いもの、生もの、油っこいもの、冷たいもの

生活習慣:食事はよく噛み、食べ過ぎない。朝は冷たい物をとらない。お腹を温めるために毎日入浴がおすすめ。

毎日少しずつ、身体のための養生をすることが、数年後、数十年後に大きな違いになってくるのです。すでに体のバランスが崩れている方は、養生と共に漢方薬の服用でバランスを取ることをお勧めします。